この記事はレモンの木の育て方、地植え・鉢植え、剪定や肥料、病害虫を説明します。

レモンは爽やかな香りと独自の酸味が魅力です。健康に良いビタミンCなどの栄養素も豊富です。

あなたもレモンの木の育て方、地植え・鉢植え、剪定や肥料、病害虫を知り、育ててみませんか。

この記事を読めば、レモンの木の育て方が分かり、栽培の楽しさなどにも気づいていただけることでしょう。

レモンの木の基本情報、品種は?

まずは基本情報を見てみましょう。

レモンは受粉樹が不要で1本で実がなります。温暖で乾燥した気候が適しています。

基本情報

| 園芸分類 | 果樹 (ミカン科) |

| 形態・樹高 | 高木 ・ 2.5~3m |

| 結実まで | 庭植え 3~4年 、鉢植え 2~3年 |

| 栽培適地 | 関東南部以西の太平洋岸の暖地 |

| 耐寒性 | 弱い |

| 耐暑性 | 強い |

| 受粉樹 | 不要 |

| 特性・難易度 | 常緑性・栽培は普通レベルで中級者向け |

レモンの原産地はヒマラヤ東部です。樹高は2.5~3mほどで枝には刺があります。

レモンの品種は多いですが、代表的な品種は以下のとおりです。

| 品種名 | 樹勢 | 成熟期(秋果) | 特徴 |

| リスボン | 強 | 12月~3月 | 耐寒性はレモンの中では強く、豊産性。育てやすい。 |

| ユーレカ | 弱 | 12月~3月 | 果皮が比較的なめらか。四季咲き性が強い。寒さに弱く暖地向き。 |

| マイヤーレモン | 中 | 12月~3月 | オレンジかマンダリンとレモンの交配種。酸味が少なく柔らかな風味。耐寒性・対暑性が高く、育てやすい。 |

レモンはビタミンCが豊富で抗酸化作用があり、美容の効果や風邪の予防にも役立ちます。

レモンにはビタミンCが果実1個(100グラム)当たり約100ミリグラム含まれており、これは成人の1日の推奨取得量にあたります。

また、疲労感の解消やリラックス効果、更には血圧の上昇を解消するなどの効果もあります。

苗木の取り扱いや応対が丁寧! おすすめのショップ!!

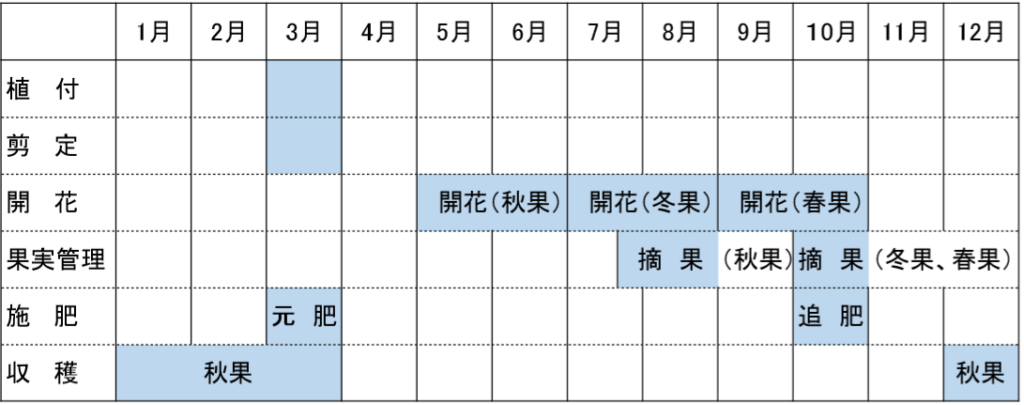

レモンの木の栽培カレンダー

年間の栽培カレンダーです。レモンの木は1年に3回開花する四季なり性です。

次に栽培カレンダーにもとづいて、植付から剪定、開花、果実管理、施肥、収穫について説明していきます。

レモンの木の植え付け(地植え、鉢植え)は?

地植え

植え付け場所は日当たり、水はけや風通しの良く、冬季に寒風が当たらない場所を選びます。

時期は3月の春植えが適しています。

苗木は植え付ける前にポットから出して根を半日くらい水に付けて十分ぬらしておきます。

植え付ける穴は直径40cm、深さ40cm位の穴を掘ります。

掘り上げた土に半量くらいの腐葉土を混ぜ合わせ、その半分を油かす、牛ふんまたは鶏ふんをそれぞれ約1kg混ぜ合わせます。

油かす、牛ふんまたは鶏ふんを混ぜ合わせた土を先に埋め戻し、次に腐葉土を混ぜ合わせただけの土を戻します。

植木の根を放射状に広げて穴の中央に植え、残りの土をかけます。

水はたっぷりと十分に与えます。

土をかぶせて地面よりも多少高い位置(20~30cm)に植えます。根元に土を戻すときに接木部が土に埋まらないように注意します。

植え付け後は地上部を高さ40~50cmで切り戻し戻して、風が吹いた時に苗木が倒れないように支柱を立て固定します。

鉢植え

基本的には庭植えの場合と同様です。

1年生の苗木は8~10号(直径24~30cm)位の鉢を使用します。

用土は果樹用の培養土に緩効性の固形肥料を混ぜて使用します。

まず、鉢底ネットを敷き、鉢底石を入れ、鉢の半分位の深さまで土を入れます。

次に植木の根を放射状に広げて穴の中央に植え、残りの土をかけます。

接木部が土に埋まらないように注意します。

水はたっぷりと十分に与えます。

風が吹いた時に苗木が倒れないように支柱を立てて固定します。

天然素材100%の安心の培養土 おすすめのショップ! ▼

植え替え

鉢植えの場合は鉢の中で根が詰まってしまうのを防ぎ、通気を良くするために行います。

鉢の大きさや成長の度合いにもよりますが、2~3年に1回程度は必要です。

鉢植えから地植えにする植え替えする時も植え付けと同様に3月が適しています。

レモンの木の実のつけ方、仕立て方は?

レモンの木の実のつけ方

レモンの木は、5~6月、7~8月、9~10月と1年に3回開花して、それぞれ秋果、冬果、春果をつけます。

日本においては冬果、春果はとりのぞき、秋果を利用します。

レモンの木の仕立て方

樹勢が強く、花芽がつきにくいので半円形(2本)仕立てにします。

半円形(2本)仕立てとは、主枝を2本残して左右に誘引し、主枝から結果枝を出させる樹形です。

主枝を誘引してできるだけ枝を横に寝かせると樹勢が落ちつき、花芽がつきやすくなります。

レモンの木の剪定は?

剪定とは樹木の枝を切り、形を整えたり、風通しを良くしたりすることです。

木の生育を正し、実をつけすぎたり、全く実がならないことを防いだり、木をコンパクトにすることもできます。剪定の適期は3月です。

レモンの木は前年の春に伸びた枝(春枝)の先端付近と中間につく花芽(混合花芽)から新梢が伸び、開花、結実します。

夏や秋に伸びる夏枝、秋枝は小さな実しかつけないので春枝の輪状芽の場所まで切り返します。

花芽がつく春枝の先端はむやみに切り返さないようにします。

また、枯れ枝、弱い枝、内向枝、並行枝、ひこばえを間引くとともに、真上に強く伸びる徒長枝を元から間引くか切り返します。

レモンの木の開花・摘蕾、摘果、収穫は?

開花・摘蕾 5~6月、7~8月、9~10月

単為結果性といって受粉しなくても実が育つので人工授粉は不要です。

ただし、実付きが悪い場合は花の中を柔らかい筆などでかき混ぜて人工授粉を行います。

5~6月、7~8月、9~10月と年3回開花し、それぞれ秋果、冬果、春果を付けます。

すべてに実を付けると木への負担が大きくなることから通常は冬果、春果は花を鑑賞後、摘み取ります。

摘果 7月下旬~8月(秋果)

レモンは年3回開花するので冬果、春果は開花後に摘み取ります。

残された秋果も葉の数25~30枚当たりに1果残すことを目安にして、余分な幼果は摘み取ります。

収穫 12~3月

果実が黄色くなるのは12月以降で収穫時期は12月~3月です。

温暖な無霜の地域では、5月頃まで樹上において必要な時に収穫しても可能です。

緑色の未熟な果実も9月頃から料理などに利用可能です。

収穫の方法は園芸用のはさみで切り取ります。

レモンの木の肥料と水やりは?

肥料の与え方

レモンは年3回開花することから肥料は少し多めに与えます。

元肥 3月

元肥は、春枝の成長を促すため、堆肥や油かすなどの肥料の効きが緩やかで、一定期間効果が続く有機質肥料を与えます。

かんきつ類をおいしくする常緑果樹専用肥料! おすすめのショップ! ▼

追肥 10月

追肥は、秋枝が発生しなくなった頃、すぐに効き目のあらわれる即効性の化成肥料を与えます。

水やり

植え付けの直後や乾燥する時期はたっぷりと水やりをします。

夏場は土が乾燥しないように注意します。

鉢植えの場合は特に乾燥しやすいので土の表面が乾いたら水やりをします。

レモンの木の栽培での病気や害虫は?

レモンは以下の病害虫が発生することがあります。

風当たりには弱いので、かいよう病には注意します。

かいよう病

細菌による病気で雨の多い梅雨時期に発生します。

傷口から細菌が侵入し、黄色い斑点ができ、感染した部分が固くなり表面がガサガサしてきます。

傷口から感染するので、傷の原因となるとげを取り除き、害虫にも気をつけます。

強風にあたらない場所で栽培し、多肥にも注意します。病気にかかった部分をとりのぞき焼却処分します。

そうか病

発芽したての若い芽に発生します。葉に白い斑点があらわれ、やがてぶつぶつ状の突起が生じます。

果実には淡褐色の斑点ができ、盛り上がります。長雨や窒素肥料の多肥に注意します。

病気にかかった部分をとりのぞき焼却処分します。

黒点病

5~9月頃にかけて葉、枝、果実に小さい黒い斑点があらわれます。

病原菌は枯れ枝で越冬します。伝染源となる枯れ枝をとりのぞき、焼却処分します。

アブラムシ

新芽が伸び出すころ発生し、葉が萎縮して巻き込みます。

葉の裏側にいることが多いので葉の裏側も良くチェックします。

早期に発見し、水で吹き飛ばすか、捕殺します。

多発する場合は殺虫剤の散布も検討します。

カイガラムシ

貝殻のような殻をかぶり枝葉に集団寄生する白い虫で、樹液などを吸いすす病を起こしたり枝を枯れさせたりします。ブラシなどでこすり落とします。

アゲハチョウの幼虫(青虫)

幼虫が葉を食害するため、見つけしだい捕殺します。

葉裏を見て卵を発見したら取り除きます。被害が激しい時は薬剤を使用します。

特に木が若いうちは発生しやすくなります。

まとめ

レモンの木の育て方、鉢植え・地植え、剪定方法や時期、開花、摘花、摘果、収穫、肥料、水やり、病害虫などをまとめました。

レモンの木を家庭で育てる魅力は無農薬で安全なレモンを収穫できることです。

新鮮な果実を安心して食することができます。

また、可愛らしい花を楽しむことができます。

果実は最初、小さな緑色ですが徐々に大きくなり、やがて黄色く熟していく姿を見守ることができます。

レモンの木からは爽やかな香りが漂いますが、この香りも魅力の一つです。

レモンの木の栽培をとおして自然とのふれあいを深め、季節の変化を味わえます。

あなたも一緒にレモンの木の栽培を始めてみませんか。

【関連記事はこちら▼】

みかんの木の育て方、肥料や剪定が簡単に分かる!病気や害虫は?

スダチの木の育て方が分かる!地植え・鉢植え、剪定方法や肥料は?

日本ぶろぐ村